|

|

|

社会文化環境学専攻とは | |||||||||||||

|

理念と構成 | |||||||||||||

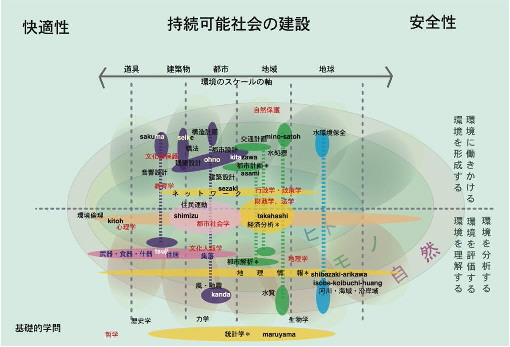

| わたしたちが居住するまち/都市という環境は、人の集まりであると同時に、建築や社会基盤施設などのハードウェアによって形成されています。また、都市も自然環境に依存せずには存続が出来ません。環境問題と環境形成はこのようなさまざまな事象の相互作用の中で捉える必要があります。そのために社会文化環境学専攻は、新領域創成科学研究科のキーワードである学融合の理念を専攻レベルで具現化しようとしています。 施設建設のための技術整備と言う点からであれば、必ずしも積極的な融合を必要としないという取り組みもありえますが、建築が都市に存在し、都市は空気・水をより広範な空間で共有している以上、建築・都市・土木の問題は、常に何らかの形で、それらの相互作用の上に位置付けられます。加えて、そこには人間の社会生活が基本にあります。すなわち、人間生活のための水循環は社会基盤としての上下水道システムが都市と建築をつなぎ、川や海辺のあり方が土木と都市をつなぐものです。また、安全性や利便性といった社会基盤の整備もそこに関わる多くの人の社会生活を通しての合意形成が不可欠であり、建築の評価においても、都市・市民や自然とのかかわりにおける役割が、認識されなくてはいけないといえます。 本専攻は、人文環境学・空間環境学・循環環境学の3つの基幹講座に空間情報学講座が加わった4つのグループから構成されます。住居・建築・都市・地域・地球という各種スケールの物理的環境および人文社会的環境を対象とした分析・評価・予測・形成・管理に関する研究・教育を行っています。 人文環境学講座では、都市社会学における住民運動、環境問題を取り扱い、環境問題をいかに住民が制御するかを社会規範形成と法規範形成とあわせて考えます。また、環境認知論・環境行動論と先史および民族考古学を取り扱い、環境情報とその環境下での人間行動のモデル化、調査に基づく環境生態と人の文化的・社会的かかわりの探求を行っています。 空間環境学講座では、空間環境情報の収集、解析、総合化、さらに計画の立案、評価手法を取り扱い、都市計画、建築構法計画を中心に展開し、建築・都市空間の居住環境問題として、快適で持続可能な環境構築の計画手法と技術を探求しています。また、社会基盤施設の安全性の環境負荷に対する最適化問題を取り扱い、地震や強風に対する構造物の性能評価、自然環境外乱の情報処理・予測手法の開発を行っています。 循環環境学講座では、環境制御技術の最適化問題を取り扱い、たとえば具体的には微生物の機能を環境制御に利用する方策を探求しています。また、海岸環境を取り扱い、沿岸域の物質循環や生態系場を理論、実験、観測に基づいてシミュレーションし、さらにその成果をもとに予測・評価手法の開発を行っています。 空間情報科学研究センターとの連携に立ち、協力講座としての空間情報学講座において研究・教育の展開を行っています。都市問題や地域経済問題は、関連諸情報として体系化されることにより、環境評価、環境設計、都市・地域政策などにおける意思決定に大きな役割を果たすようになってきています。空間情報科学としての多くの成果は社会文化環境学にとっての学術展開の基盤となるもので、連携が環境学創成への貢献として期待されています。 以上のように、自然科学および人文社会科学の多面的なアプローチを用いた研究・教育の場で、環境学の様々な問題に的確に対処できる人材を育成します。教員と学生が環境を考えるという点においては「ともに学ぶ」という姿勢のなかから、そのためのさまざまな手法が活用できるとともに、それを支える要素技術の開発にあたって文化としての位置づけも行うことができ、広い意味で環境問題に対処できる人材の育成をめざしています。 |

||||||||||||||

|

沿革 | |||||||||||||

|

||||||||||||||

|

研究の特徴 | |||||||||||||

| 道具から地球まで、理系も文系も、過去から未来まで | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

教育の特徴 | |||||||||||||

| 学部時代に様々な分野を学んできた学生を受け入れているために、多様な講義科目が用意されています。また、大学院教育の特徴である演習にも力を入れており、異分野融合型の演習もいくつか用意されています。 修士論文の執筆に際しては、指導教員とは異なる分野の先生から必ずアドヴァイスを受けるように副指導教員制度を導入し、「学融合」の実践に努めています。 |

||||||||||||||

|

人材育成 | |||||||||||||

| 大学院で学習・研究することで自分の専門分野を深めることはもちろんのことですが、本専攻では多分野の知識に触れつつ、そのような横断的なものの見方を活かした問題認識、分析、解決のスキルを身につけて、環境問題の解決に寄与する人材の育成を目標としています。 | ||||||||||||||

|

卒業生の進路 | |||||||||||||

| 修士課程の卒業生のうち、年によってばらつきがありますが、5〜10名程度がそのまま博士課程に進学しています。就職先は官公庁、金融、土木・建設、コンサルタント、シンクタンク、マスコミなど多岐にわたっています。 博士課程の卒業生は、主に大学教員や研究スタッフ、企業等の研究職、官公庁などで活躍しています。  卒業生の進路のページ 卒業生の進路のページ |

||||||||||||||

|

学融合 | |||||||||||||

| ・学融合プロジェクト 教員の専門分野が多岐にわたっているという本専攻の特長を生かし、専攻教員で学融合型の研究プロジェクトを企画しています。現在は「縮小のデザイン学」と銘打って、共同研究を企画構想中です。 ・学融合演習 「学融合」を実体験する教育プログラムとして、2007年度より「社会文化環境学融合演習」という授業を立ち上げました。この演習では受講生に「学融合」の難しさと楽しさを体感してもらいます。教員と学生とでフロンティアを切り開いていく尖端の議論を行います。 2007年度 「設計」をめぐる技術と社会の界面  シラバス シラバス2008年度 「音」や「響き」を題材にした文理融合の模索  シラバス シラバス・話潭(わいん)セミナー 本専攻をもっとも特徴づける行事の一つが話潭セミナーです。詳細は下記のリンクをクリックして話潭セミナーのページでどうぞ。  話潭セミナーのページ 話潭セミナーのページ |

||||||||||||||

|

アクセス・連絡先 | |||||||||||||

|

アクセス | |||||||||||||

|

連絡先 |